Kuratorial "Vox Populi" (Katalog)

Agus Dermawan T.

Afriani dan “Vox Populi”

Pameran tunggal

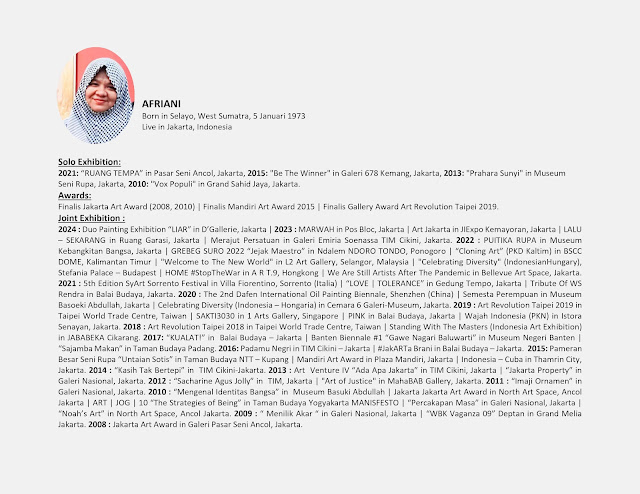

Afriani, pelukis otodidak kelahiran Selayo, Sumatera Barat 1974, diberi juluk

“Vox Populi”. Kata ungkapan bahasa Latin itu artinya “suara rakyat jelata”, atau

suara orang kebanyakan. Kata itu dipetik dari ungkapan yang populer ratusan

tahun lalu di belahan dunia Barat, “vox populi vox Dei”, suara rakyat adalah

suara Tuhan.

Judul ini tentu

mengacu kepada karya-karya Afriani yang senantiasa menggambarkan kehidupan

rakyat kecil. Dunia rakyat memang tampil begitu eksplisit, sehingga lukisannya hadir

selayak foto-foto jurnalistik. Namun oleh karena Afriani mengolahnya lewat

proses seleksi obyek dan perenungan atas adegan dan peristiwa, yang nampak di

mata kita adalah sublimasi dari gambaran-gambaran jurnalistik. Dengan begitu

lukisan-lukisannya tidak sekadar menyuguhkan kejadian, tapi juga menawarkan

sejumlah pesan. Dari jajaran kanvas Afriani kita menangkap adanya 2 sifat

presentasi. Yang pertama lukisan yang menggambarkan kejadian dengan sikap yang

netral. Yang kedua lukisan yang mengungkap kejadian dengan upaya menyuratkan

metafora.

Untuk kategori pertama bisa kita lihat lewat “The Forgotten”, “Kuli Malam”, “Calon Bintang”, “Sarimin in Action” dan “MasaNya”. Termasuk “Tak Ada Lagi Tempat Bermain”, lukisan yang dengan detil menggambarkan anak-anak gembira bermain di kawasan berbahaya. Dalam lukisan ini Afriani sanggup menghidupkan atmosfir kehidupan anak-anak tuna hiburan yang sedang asyik bermain di rel sebelah sini, sementara kereta api berjalan mendengus dan mengancam di sebelah sana.

Dalam lukisan-lukisan

kategori ini Afriani nampak tidak ingin berkata-kata jauh selain keinginan

untuk mengungkap rasa empati. Karyanya tidak menyiratkan gugatan atas

kenyataan, misalnya : betapa ternyata semakin banyak generasi baru bangsa

Indonesia yang miskin dan tak berdaya. Afriani memposisikan lukisannya sebagai

potret realitas.

Lukisan-lukisan

kategori kedua terlihat pada “Dilema”, “Menyemir Asa”, “Atas Nama”, “Apa Kabar,Bung!”,

Souvenirs of War” , “Menatap Cahaya Terang" (Pasca Gempa Sumbar) serta “Pewaris

Semangat”. Sebagai pelukis asal Sumatera Barat, bagaimanapun dirinya sering terlibat

dalam alam pikiran yang biasanya terungkap dalam sastra. Pantun yang banyak

kiasan, prosa yang menyampaikan berbagai metafora.

Lukisan “Dilema” menggambarkan para

pedagang kecil berjualan di bantaran kereta api, adalah sebuah rekaman yang

menyiratkan pesan kepada Pemerintah, bahwa rakyat kecil perlu lahan untuk

berusaha. Apabila pihak yang berkewajiban mengelola hajat hidup masyarakat

berdiam saja, maka rakyat kecil seperti pedagang itu selalu dihadapkan kepada

kenyataan gila : berdagang di rel sungguh berbahaya, tapi bila tak berdagang,

mau makan apa?

“Apa Kabar,Bung!” menghadirkan gambar pemulung kardus yang melewati patung Bung Hatta,

Wakil Presiden Republik Indonesia yang mencanangkan pemikiran kesejahteraan

bangsa. Tapi pemikiran itu tak teralisasi jadi kenyataan, sehingga cuma jadi

warisan kata-kata belaka. “Souvenirs of War” adalah gugatan yang atas perang dan

terorisme yang meluluhlantakkan apa saja. Di sini Afriani dengan elok

menggambarkan monumen asap dan debu, lambang kehancuran kehidupan. Lalu dengan

sudut pandang yang indah ia melukiskan situasi pasca gempa di Sumatera Barat

tahun 2009 lalu dalam “Menatap Cahaya Terang" (Gempa Sumatera Barat). Di situ nampak

seorang ibu dan anaknya sedang menatap reruntuhan bangunan di bumi yang koyak.

Ibu dan anak itu optimis untuk terus mengalahkan derita.

"Menyemir Asa”

merekam kontrasitas dua kehidupan. Di belakang seorang bocah yang menyemir

sepatu untuk sesuap nasi, nampak dua anak orang berada sedang memandangi

etalasi toko yang mendisplay barang mewah. Semantara “Pewaris Semangat”

memperlihatkan seorang pengamen cilik yang biasa menyanyikan lagu tentang hidup

yang kalah tetapi tetap semangat dalam menggapai impian, sedang mengagumi patung

Ki Hajar Dewantara, bapak Pendidikan Nasional.

Namun sesakit-sakitnya nasib, perasaan syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan selalu terucap di hati terdalam rakyat jelata. Afriani melukiskan perasaan itu lewat lukisan seorang penjual pisang yang sedang menghitung penghasilannya yang sejengkalan tangan. Atas uangnya yang tipis penjual pisang itu berguman dengan hati tenteram “yah..lumayanlah” , bagai tertulis sebagai judul lukisan.

Merubah paradigma.

Afriani melukis dunia rakyat adalah untuk melaporkan keadaan rakyat kepada masyarakat luas, dan sekaligus untuk menyuarakan hati rakyat kepada siapa pun yang menatap lukisannya. Dengan bahasa realismenya ia ingin lukisannya juga dinikmati oleh rakyat. Namun Afriani menyadari, bahwa upayanya melukis dunia rakyat, dan untuk dinikmati oleh rakyat, hanya merupakan satu noktah belaka dari sejarah panjang seniman yang mencoba merubah paradigma tujuan penciptaan seni. Dari situ kita lantas gampang diingatkan, betapa pada sebentangan masa silam seni lukis (dan seni rupa pada umumnya) sangat acap diciptakan bukan untuk rakyat jelata, atau bukan untuk orang-orang biasa. Dari situ memori kita diajak berjalan menjumpai sederet perupa pengisi sejarah.

Atas Michelangelo yang menggubah mural di

plafon kapel Sistine, Roma misalnya. Pelukis dan pematung ini berkarya untuk

kepentingan Paus dan gereja. Atau Raden Saleh yang melukis potret dan

pemandangan untuk para bangsawan di Jawa, Belanda dan Jerman. Atau pelukis

legendaris Jan Vermeer, Rembrandt sampai Frans Hals yang melayani pesanan

orang-orang kaya di Eropa.

Prinsip penciptaan yang mengiblatkan seni

kepada “yang tertinggi” itu mulai ditolak keharusannya di Eropa pada abad 18.

Dr.Astri Wright, dalam kitab Modern Indonesian Art, Three Generation of

Tradition and Change 1945 – 1990 (Joseph Fischer, ed), pada artikel Painting

the People mencatat, gejala keluarnya para pelukis Eropa dari kecenderungan

di atas diinspirasi oleh Revolusi Prancis. Juga oleh karya-karya Hogarth,

pelukis dan penggambar radikal Inggris. Sejak itu para pelukis dan pematung

mulai mencoba menggambarkan kehidupan rakyat biasa.

Dan umumnya rakyat tersebut

dilukiskan dalam setting yang menghasilkan cerita. Semua ini lantas bisa

dihubungkan dengan Revolusi Industri, di mana rakyat kebanyakan seperti

pengusaha kecil, administratur sampai buruh hadir di masyarakat sebagai

kelompok dominan. Di Indonesia Astri Wright melihat fenomena semacam itu secara

jelas lewat karya Sudjana Kerton, Hendra Gunawan dan Djoko Pekik. Dan

selanjutnya dia harus mencatat nama Afriani.

Masih

dalam halimun sejarah seni rupa Barat, pada masa kemudian pelukis yang biasa

bekerja untuk para bangsawan dan sehari-harinya bermain di istana pemerintahan

mulai berani melukiskan “realitas lain” di balik gemerlap dan tertibnya istana,

seperti yang dicontohkan oleh Francisco de Goya. Keberanian menghadirkan

realitas ini diteruskan pelukis-pelukis zaman setelahnya, seperti Eugene

Delacroix, Ingres, Gericault dan sebagainya. Di sini siapa pun sah untuk

melukis apa saja dan siapa saja di kanvas-kanvasnya.

Di Indonesia seni rupa yang berangkat dari

konsep “melukis rakyat biasa” itu secara proklamatif bergema ketika Persagi

(Persatuan Ahli-ahli Gambar Indonesia) muncul pada 1938. Dalam anjurannya,

Sudjojono, juru bicara perkumpulan itu, mengajak setiap pelukis mencipta dengan

alam pikirannya sendiri sebagai rakyat, dengan dunia hatinya sendiri sebagai

rakyat, dan mengenai lingkungan hidupnya sendiri, lingkungan hidup rakyat.

Sudjojono menganggap bahwa, dengan merengkuh ide yang berangkat dari dunia

sendiri itu akan muncul seni lukis yang jujur, berkepribadian, dan Indonesiawi.

Dan karya-karya rakyat yang kerakyatan ini dianggapnya akan lebih bermanfaat

bagi kebangkitan sebuah negeri, yang dihuni oleh orang-orang biasa. Karena

seniman yang mewakili hati-pikir rakyat adalah spes patriae, penabur

harapan di tanah air. Semangat Sudjojono ini jelas diteruskan oleh Afriani.

Vox populi, vox dei.

Dalam perkembangan pemahaman berkonteks seni lukis, istilah ”rakyat biasa” akhirnya terelaborasi sebagai “obyek-obyek biasa dari orang-orang atau jelata”. Pilihan ini barangkali terkait dengan penafsiran bahwa sesungguhnya, di mana-mana, rakyat adalah (justru) penguasa. Dan rakyat adalah kebenaran yang berkuasa, sehingga muncul ungkapan “vox populi vox Dei”, suara rakyat adalah suara Tuhan. Atau seperti yang dikatakan orator dan negarawan Inggris Edmund Burke (1729-1797), “The People are the masters”, rakyat adalah raja. Lantas pelukis pun, termasuk Afriani, melukis rakyat, memandang dengan serius segala yang ada di tengah rakyat, dan memanifestasikan segala hal yang dilakukan rakyat. Karena rakyat adalah yang utama.

Perluasan pemahaman atas arti rakyat akhirnya

menjadikan seniman seperti Afriani terus melacak posisinya sendiri, yang

sesungguhnya ternyata tidak lebih rendah dari raja, presiden, penguasa,

menteri, hartawan dan sebagainya. Oleh karena itu, pelukis-rakyat yang melukis

tentang rakyat seperti dirinya bukanlah harus mengabdi kepada negara.

Sebaliknya negaralah yang harus mengayomi mahluk yang bernama pelukis, yang tak

lain adalah rakyat. Bicara dalam lingkup politis, bukankah Aristoteles jauh

hari telah menjelaskan, bahwa tujuan dibentuknya sebuah negara misalnya, justru

untuk menyejahterakan rakyat. Dan samasekali bukan untuk yang lain? Pelukis

Afriani sangat mengerti logika ini.

Dari pemahaman ini akhirnya terbaca bahwa

seni yang sifatnya kerakyatan tentulah tidak dimonopoli oleh seni yang dalam

manifestasinya semata-mata menjelas-jelaskan situasi kehidupan rakyat, bagai

yang ditunjukkan oleh “realisme sosial” di Tiongkok era Mao Tse Tung, di Uni

Soviet sebelum reformasi, atau di era Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) tahun

1960-an dulu. Karena dalam setiap lukisan yang dihasilkan oleh elemen rakyat

yang berpikiran sebagai rakyat, senantiasa terkandung nilai-nilai kerakyatan.

Sekalipun yang dilukiskan tidak lagi semata menggambarkan kepengapan hidup

rakyat jelata.

Keapikan lukisan-lukisan Afriani, salah satu

bintang Jakarta Art Awards 2008 (menurut kritikus Bambang Bujono di majalah

TEMPO), menjelaskan dan membenarkan pendapat itu. Rekamannya atas kehidupan

rakyat, dan pilihannya atas sisi-sisi hidup rakyat, tidak diiringi hasrat untuk

berteriak : “Ini lho kondisi rakyat Indonesia”. Ia melukiskan segalanya

lantaran sebuah empati yang dalam, dengan hati dan pikiran yang tenang.

Karena itu, untuk menutup artikel ini

baik apabila ditawarkan sederet pantun klasik yang biasa dibacakan di kampung

halaman Afriani. Sepetik karya sastra lisan dan tulisan yang patut direnungkan

oleh para pengelola negeri :

Bila orang lupakan diri,

banyaklah bala yang menghampiri

Bila orang lupa pakaian

banyaklah kerja yang bersalahan.

Kalau sudah lupakan diri.

alamat bala menimpa negeri

Kalau sudah lupa pakaian,

di sinilah tempat masuknya setan

Lupa diri binasa negeri

lupa pakaian binasa iman.

Agus

Dermawan T.

Kritikus, penulis

buku-buku seni rupa.

Komentar

Posting Komentar